Por Martha Isabel Riaño Casallas / Profesora asociada de la Escuela de Administración y Contaduría Pública / Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia.

Cómo citar este artículo

Riaño Casallas, M. I. (2025). Trabajo decente: perspectivas desde la SST. Protección & Seguridad, (416), 36–40. Recuperado a partir de: https://publicaciones.ccs.org.co/index.php/pys/article/view/141/83

En su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8, la Agenda 2030 promueve el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. En tal sentido, entre sus metas específicas, insta a los países a “promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación; y a fomentar la formalización y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas” (ONU, s.f.).

Y es que el sector productivo tiene un rol clave para impulsar el ODS 8 mediante la generación de empleo con ingresos justos, protección social y condiciones de trabajo dignas tanto para sus trabajadores directos como para aquellos que hacen parte de su cadena de suministro. En este contexto, ¿qué implicaciones tiene la adopción de este compromiso global para las organizaciones en Colombia?

Para abordar esta cuestión, en primer lugar, se debe reconocer que, sin importar su tamaño, las empresas son impulsoras del desarrollo económico de los países. Por ejemplo, en el caso colombiano, según el informe del Primer Trimestre de 2024 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación presentó un crecimiento del 0,65 % en cuyo caso el sector empresarial jugó un rol importante en comparación con el primer trimestre del año 2023. A ello se suma la generación de empleo formal, que alcanza cerca del 90 % del total de empleos que se generaron en el sector empresarial (el otro 10 % fueron aportados por el Estado y los trabajadores independientes formalizados).

En segunda instancia, es preciso señalar que, más allá de la contribución económica que pueden hacer las organizaciones, está el valor social que generan al contribuir —mediante la creación de condiciones laborales seguras y justas, el acceso a oportunidades y el relacionamiento con comunidades en sus áreas de influencia— a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias y, por esta vía, a construir sociedades más equitativas, inclusivas y diversas.

En este marco, las empresas tienen una gran oportunidad de contribuir al cumplimiento del ODS 8 generando y promoviendo el trabajo decente que prevenga accidentes y enfermedades laborales. El reto no es menor: según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015), en el mundo los accidentes y enfermedades laborales se estimaron en un costo que ronda los tres billones de dólares, el equivalente al 4 % del PIB mundial.

Tan solo en Colombia, estimaciones realizadas por el Consejo Colombiano de Seguridad en 2021 advierten que, por falta de medidas de seguridad y protección de los trabajadores, los costos de la siniestralidad laboral pueden ascender a los dos billones de pesos. Esto se explica porque dichos eventos generan afectaciones psicológicas y emocionales tanto para el trabajador afectado como a sus familiares y colegas, así como pérdidas en la productividad, retrasos en la producción y gastos por daños en materias primas o equipos.

Adicionalmente, se ha demostrado que la productividad laboral está relacionada con unas buenas condiciones de trabajo y de salud (WHO Collaborating Centres for Occupational Health, 2006) y que prevenir los accidentes o enfermedades laborales también es una inversión para las empresas (Grimani et al., 2018; Riaño-Casallas & Tompa, 2018). De allí que el reconocimiento de que una mejor gestión de las condiciones de trabajo y salud de los empleados y su impacto en los resultados de productividad pueden impulsar el crecimiento económico y los beneficios para las organizaciones, los empleados y sus familias, así como para la sociedad (Schultz & Edington, 2007).

Debido a lo anterior, y a pesar de que el marco normativo internacional y nacional, puede considerarse robusto en materia de SST, es importante seguir trabajando y desarrollando acciones que permitan entender y establecer indicadores de impacto asociados a la mejora de la productividad, de la salud y de la seguridad del trabajador. Este enfoque debe ir más allá de los costos para las organizaciones e incluir la creación y garantía de trabajos decentes como un compromiso social crucial para el desarrollo sostenible de países, regiones y del planeta en su conjunto.

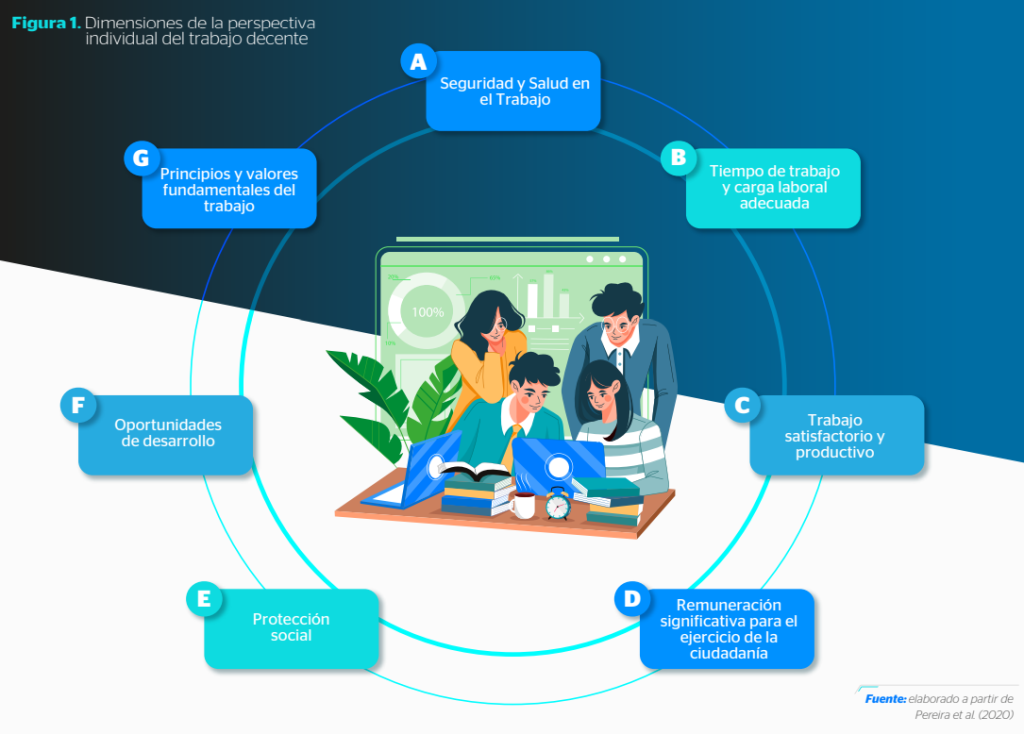

El trabajo decente se soporta en cuatro pilares fundamentales: 1) promover el empleo y la creación de empresas; 2) garantizar los derechos en el trabajo; 3) extender la protección social y 4) fomentar el diálogo social, siendo la igualdad de género un tema transversal (Organización Internacional del Trabajo, 2016). En este contexto, el tercer pilar (el de la protección social) es de especial interés para quienes promueven y lideran la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esto se debe a que un trabajo decente implica el desarrollo de labores en un entorno seguro y saludable para todos los trabajadores lo cual, a su vez, contribuye a fortalecer la productividad. De allí que el trabajo decente también puede ser analizado y gestionado desde una perspectiva más individual. Es así como Ferraro et al. (2016) y Dos Santos (2019) identificaron siete dimensiones bajo esta perspectiva en las cuales un empleado percibe un trabajo como se observa en la figura 1:

A. Seguridad y Salud en el Trabajo: se centra en la garantía y el fortalecimiento de la salud, la seguridad y el bienestar en el entorno de trabajo.

B. Tiempo de trabajo y carga laboral adecuada: se refiere principalmente a la conciliación de la vida laboral y familiar y a un ritmo de trabajo adecuado; este último haciendo hincapié en no tener más trabajo del que se tiene la capacidad para realizar.

C. Trabajo satisfactorio y productivo: define la percepción de que el trabajo contribuye al futuro de las nuevas generaciones, al desarrollo laboral y a la realización (personal y profesional).

D. Remuneración significativa para el ejercicio de la ciudadanía: se refiere a los beneficios y ganancias percibidos como justos y suficientes para ser un ciudadano de pleno derecho en la sociedad y a la percepción de que la remuneración es una fuente de libertad para los trabajadores y sus familias a través de la cual pueden desempeñar un papel como ciudadanos. Dicho en otras palabras, una remuneración justa, que genera ingresos suficientes, permite el ejercicio del derecho a recreación, a vivienda, a salud, a educación, a alimentación e, incluso, a tener la libertad y el poder adquisitivo para acceder a otro tipo de bienes y servicios como viajes, transporte propio, etc.

E. Protección social: es la garantía de estar protegido socialmente en caso de enfermedad o desempleo, derecho que aplica tanto para el trabajador como para su familia a través de un sistema de seguridad social y con una perspectiva de una jubilación digna. Esta dimensión expresa la expectativa del trabajador sobre lo que la sociedad hará o puede hacer a largo plazo para reconocerle o retribuirle el esfuerzo y contribución a la sociedad realizada a través de su trabajo.

F. Las oportunidades de desarrollo: se enfocan en los empleos alternativos disponibles que permiten a los trabajadores acceder a diferentes cargos a lo largo de su trayectoria laboral. Este avance abarca tanto la posibilidad de mejorar la remuneración como el desarrollo profesional continuo, ya sea como empleado o empresario.

G. Principios y valores fundamentales en el trabajo: mide en qué medida el contexto laboral representa valores como la dignidad, la participación, la libertad, la no discriminación, la confianza y la justicia procesal e interaccional.

Los anteriores elementos son vitales en el marco del trabajo decente puesto que los aspectos relacionados con la calidad del empleo o del trabajo que tiene una persona es un aspecto determinante en el bienestar individual y de la comunidad, lo que se corresponde con los pilares de trabajo decente. Además, son la contraposición al trabajo precario, que se define como aquel que no cuenta con seguridad social, ofrece bajos salarios y condiciones inseguras o tiene una limitada protección en riesgos laborales (Benach et al., 2016). Por tal razón, quienes lideran las áreas de talento humano y de gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo tienen un reto crucial para garantizar trabajos decentes, en los cuales se promuevan y consoliden cada una de las siete dimensiones previamente mencionadas.

El desafío radica en reducir las tensiones que enfrentan las empresas para alcanzar sus metas y objetivos organizacionales, mientras satisfacen las expectativas de las partes interesadas (accionistas, socios, clientes, empleados, comunidades locales, etc.), sin recurrir a la reducción de programas de formación o capacitación, a la presión sobre los empleados para trabajar largas horas sin pago adicional ni a la omisión de normas de seguridad (Blustein et al., 2023). Aunque estas medidas pueden generar ahorros a corto plazo, pueden resultar más onerosas para el empleador, debido a accidentes o enfermedades laborales y a la disminución del bienestar de los empleados. Esto puede llevar a un aumento del ausentismo, alta rotación de personal, pérdida de talento y, en consecuencia, a una disminución de la productividad y una despersonalización del trabajo.

Como se observa, las empresas tienen muchas oportunidades para continuar desarrollando y robusteciendo sus estrategias en el marco de su gestión de seguridad y salud en el trabajo para la generación de trabajo decente.

Referencias:

Benach, J., Vives, A., Tarafa, G., Delclos, C., & Muntaner, C. (2016). What should we know about precarious employment and health in 2025? Framing the agenda for the next decade of research. International journal of epidemiology, 45(1), 232–238. https://doi.org/10.1093/IJE/DYV342

Blustein, D. L., Lysova, E. I., & Duffy, R. D. (2023). Understanding Decent Work and Meaningful Work. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 10, 289–314. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031921

Consejo Colombiano de Seguridad. (2022). Más de 30 billones de pesos se habría ahorrado el país en costos derivados de la siniestralidad laboral. Disponible en: https://ccs.org.co/portfolio/mas-de-30-billones-de-pesos-se-habria-ahorrado-el-pais-en-costos-derivados-de-lasiniestralidad-laboral/

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2024). Boletín Técnico – Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 2024 preliminar. Colombia. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf

Dos Santos, N. R. (2019). Trabalho digno expressando valores universais e respeitando diversidade cultural: Proposições para a intervenção. Psychologica, 62(1), 233–250. https://doi.org/10.14195/1647-8606_62-1_12

Ferraro, T., doSantos, N., Pais, L., & Mónico, L. (2016). Historical landmarks of decent work. European Journal of Applied Business Management, 2(1), 77–96.

Grimani, A., Bergström, G., Riaño-Casallas, M. I., Aboagye, E., Jensen, I., & Lohela-Karlsson, M. (2018). Economic Evaluation of Occupational Safety and Health Interventions From the Employer Perspective: A Systematic Review. Journal of occupational and environmental medicine, 60(2), 147–166. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001224

Organización Internacional del Trabajo. (2016). Trabajo decente y la agenda 2030 de desarrollo sostenible. https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_470340.pdf

Pereira, S. A., dos Santos, N. R., & Pais, L. (2020). Decent work’s contribution to the economy for the common good. International Journal of Organizational Analysis, 28(3), 579–593. https://doi.org/10.1108/IJOA-07-2019-1840

Riaño-Casallas, M. I., & Tompa, E. (2018). Cost-benefit analysis of investment in occupational health and safety in Colombian companies. American Journal of Industrial Medicine, 61(11), 893–900. https://doi.org/10.1002/AJIM.22911

Schultz, A. B., & Edington, D. W. (2007). Employee health and presenteeism: a systematic review. Journal of occupational rehabilitation, 17(3), 547–579. https://doi.org/10.1007/s10926-007-9096-x

WHO Collaborating Centres for Occupational Health. (2006). Declaration on Workers Health. World Health Organization, 1–4.